不眠症について

不眠症の原因と治療例について

親しい人の死など不幸な出来事、職場の環境の変化、人間関係のトラブル、近所の騒音など、実にさまざまなことが誘因となって、人間は不眠になります。

したがって、一時的な不眠は、誰もが経験したことがあるといっても過言ではありません(大人だけではなく、子供も不眠を経験することはあります)が、翌日あるいは数日後には熟睡できるようになる一過性の不眠は、「機会性不眠」と呼ばれるもので不眠症とは異なります。

しかし、この一時的な不眠が不眠症のきっかけとなる場合はあります。

不眠症のタイプ

- 不眠症は5つのタイプに分類できます。

- 1. 寝つきが悪い「入眠障害」

- 2. ぐっすり眠れない「熟眠障害」

- 3. 夜中に何度も目が覚める「途中覚醒」

- 4. 朝の目覚めが早すぎて睡眠時間が不十分な「早朝覚醒」

- 5. 目覚めが悪い「覚醒障害」

不眠症のタイプはさまざまありますが、どのタイプも自律神経のバランスが崩れている点は同じと言えます。

仕事や家事など、集中して作業するために緊張を持続すべき時間と、リラックスして休息すべき時間の切り替えができていない(つまり、交感神経と副交感神経の切り替えができていない)から、眠れないのです。

そして、自律神経の切り替えができないということは、自律神経の働きを支配するホルモンのバランスが崩れているのです。

不眠症の鍼灸治療例

不眠症には、躁うつ病、統合失調症、神経症などが原因となっておこる不眠症と、腫瘍、内出血、疼痛などに付随して起こる不眠症があります。

また、花粉症のような目・鼻・耳の症状が、呼吸器に影響を及ぼして正常な睡眠を妨げ、不眠を招くこともあります。

あるいは、更年期障害でも不眠になることがあります。

このように、さまざまな疾患が原因となって不眠に悩まされる二次性の不眠症と、不眠を招く病気もなく、特に精神的な緊張を強いる誘因もないのに発症する不眠症があります。

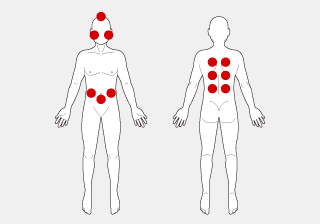

不眠症の患者は極度の食欲不振、または過食気味になって、栄養のバランスが崩れ、消化機能が低下しているケースが多いです。したがって、瘂門(あもん)・翳風(えいふう)・四白(しはく)・印堂(いんどう)・百会(ひゃくえ)など頭顔面部のツボ、大腸兪(だいちょうゆ)・肝兪(かんゆ)・身柱(しんちゅう)など脊柱の周囲にあるツボに鍼による治療を施し、中枢神経を刺激して、正常な食欲と栄養のバランスを回復させていきます。

また、水分(すいぶん)・中脘(ちゅうかん)・天枢(てんすう)・関元(かんげん)など腹部にあるツボへの刺激も効果的です。